2022.04.02

保育園でもリトミックが取り入れられている!その理由や内容とは?

目次

保育園でもリトミックが取り入れられている!その理由や内容とは?

リトミックはピアノの音楽やリズムに合わせて身体を自由に動かしたり、表現したりと遊びながら感性を養うことができます。

保育園・幼稚園でも取り入れられるようになり、近年注目されている指導法です。

本記事では、保育園でリトミックが取り入れられている理由や内容についてご紹介していきます。

保育園・幼稚園でもリトミックが取り入れられている

リトミックは、保育園や幼稚園の中でも取り入れられていることをご存じでしょうか?

スイスの音楽家「エミール・ジャック=ダルクローズ」により考案された音楽の教育法であるリトミック。

具体的には「音楽を聴く」「理解して判断する」「自己表現をする」の要素から成り立っている指導法であり、現在世界各国ではもちろん、日本の保育園・幼稚園の現場においても取り入れられています。

保育園でリトミックを取り入れるのはなぜ?

リトミックは子どもの感性・運動能力の発達を促進させるほか、情緒を安定させる効果があると言われています。

また音楽を聴いて感じ取ったことを自己表現する活動から、集中力・思考力・注意力に加え、協調性・社会性といったものを育てる効果もあります。

このように、リトミックは音楽感覚や表現力を養うことに限らず、子どもたちが成長するうえで身に付けておきたいさまざまな能力を得ることができる点が、保育園でリトミックが取り入れられている理由であると言えます。

そしてなんといっても、「楽しい」ということが、多くの保育園・幼稚園がリトミックを取り入れている理由になるはずです。

子ども達は、音楽も身体を動かすことも大好きです。

ピアノに合わせて身体を動かすことで、先に述べた集中力や注意力・協調性などが養われる上、リズム感や音感も身に付きますので、楽しくて様々なメリットがあります。

保育園で取り入れられるリトミックの内容を

保育園で行うリトミックの内容についてご紹介します。

保育士さんが取り入れやすい内容ですので、是非参考に日々の保育に役立てていただきたいです。

音に合わせて体を動かす

ピアノの演奏など、聴いた音に合わせて身体を動かしていきます。

「身体を動かす」と言っても、年齢ごとにその動きは異なります。

0~1歳

0~1歳の赤ちゃんの場合、自ら身体を動かすということは難しいため、音に合わせて保育士さんと一緒に身体を揺らすことで、赤ちゃんが音楽を聴く楽しさを知ることができます。

2~3歳

2~3歳頃になると、音楽やリズムに合わせながら歩く・手を叩く・ジャンプするという簡単な動作ができるようになります。

音の高低や、リズムも理解できるようになります。

4~5歳

4~5歳クラスになると、音階を聴き分けることができる子どもも出てきます。

合奏や楽器にもスムーズに入りやすくなります。

音に合わせて「ごっこ遊び」を取り入れる

音に合わせて「ごっこ遊び」を取り入れるというものもあります。

電車ごっこ

縄跳びで輪を作り、その中に入って移動したり、タンバリンを電車のハンドルに見立てたりといった「電車ごっこ」をリトミックに取り入れる方法です。

「出発・停車」の動きを音に合わせて行うことで、より盛り上がることでしょう。

動物ごっこ

音に合わせて、お題として出された動物の動きをマネする「動物ごっこ」も子どもたちに人気です。

「ぴょんぴょん跳ねるウサギさん」「ゆっくり歩く鼻の長いゾウさん」など子どもがイメージを広げやすいように動物の特徴を挙げてあげると良いでしょう。

道具を使って表現する

少し年齢が高くなると、道具を使ってリトミックを行うことができます。

子どもは道具・楽器を用いることで楽しく、より一層入り込むことができます。

ボール

「音・リズムに合わせながらボールを投げ合いっこする」「音楽に合わせながらボールを回す」という方法もあります。

スカーフ

ふわふわとした動きを楽しむことができるハンカチやスカーフは、上に投げてひらひらと落ちてくる様子を鳥やちょうちょの動きに見立てるなどして楽しく動けます。

おわりに

本記事では、保育園でリトミックが取り入れられている理由や内容についてご紹介しました。

リトミックを指導法の一つとして取り入れている保育園も多いです。

保育園でリトミックを行う効果やその内容について当記事を参考に理解を深め、ぜひ取り入れてみてくださいね。

保育士さん・幼稚園の先生もたくさん受講されています日本こども教育センターのリトミック講師養成講座

リトミック講師養成講座・英語リトミック講師養成講座では、たくさんの保育士さん・幼稚園の先生にも受講いただきました。

また、もともと保育士さんだったけれど、自分でリトミック教室を開きたい!という方も少なくありません。

日本こども教育センターのリトミック講座は、音楽の専門教育を受けていなくても、受講し、講師資格が取得できます。

保育士さん・幼稚園の先生が日本こども教育センターでリトミック講師を取得するために

リトミック講師になるには「音大卒の経歴が必要」「即興演奏ができないといけない」と思い込んでいる人がいますが、必ずしもできる必要はありません。

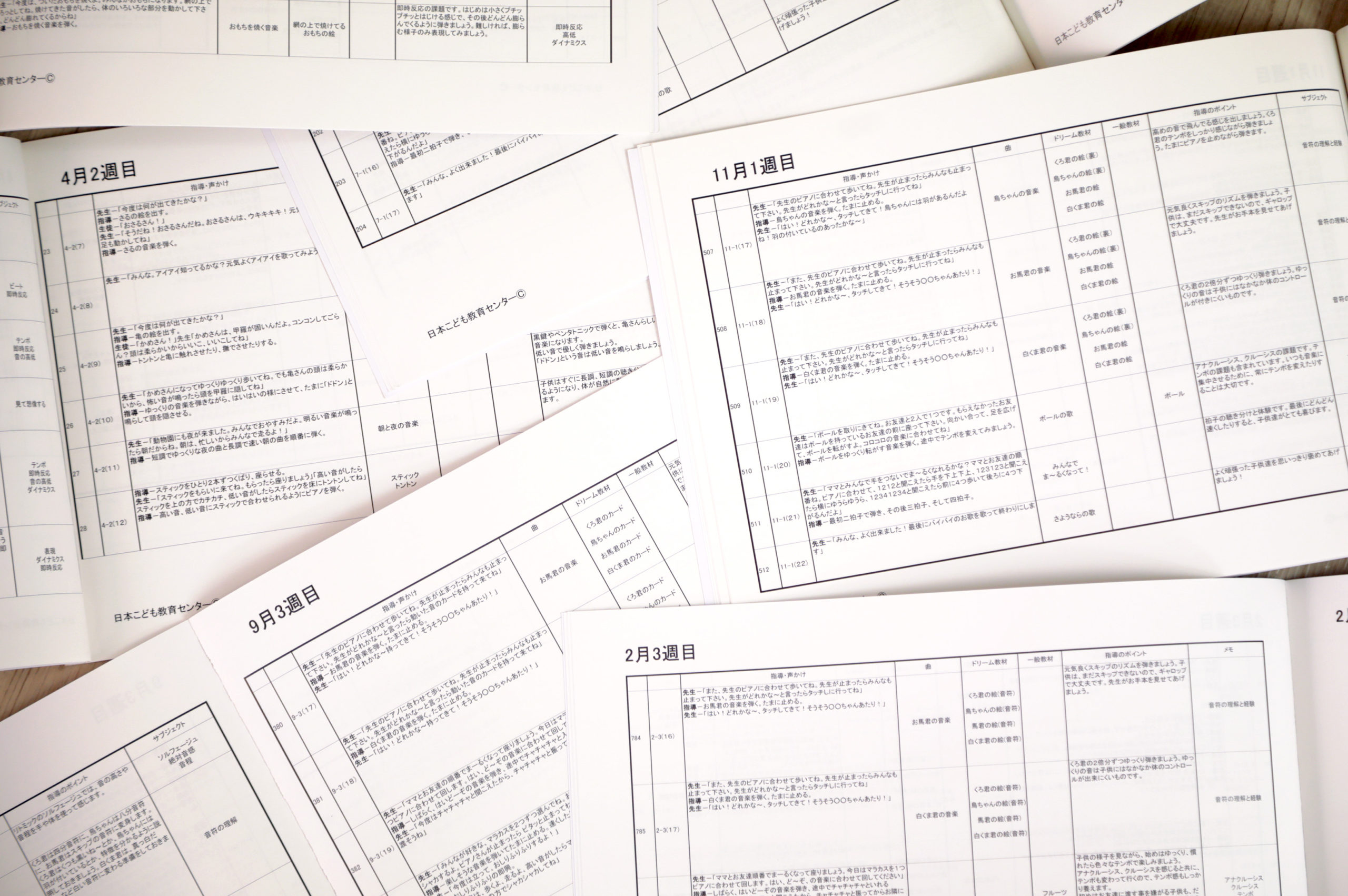

一般的なリトミック講師養成講座は、レッスンのカリキュラムを自分で考える必要があります。

しかし、それだとレッスンの質は講師の個性に左右されてしまいます。

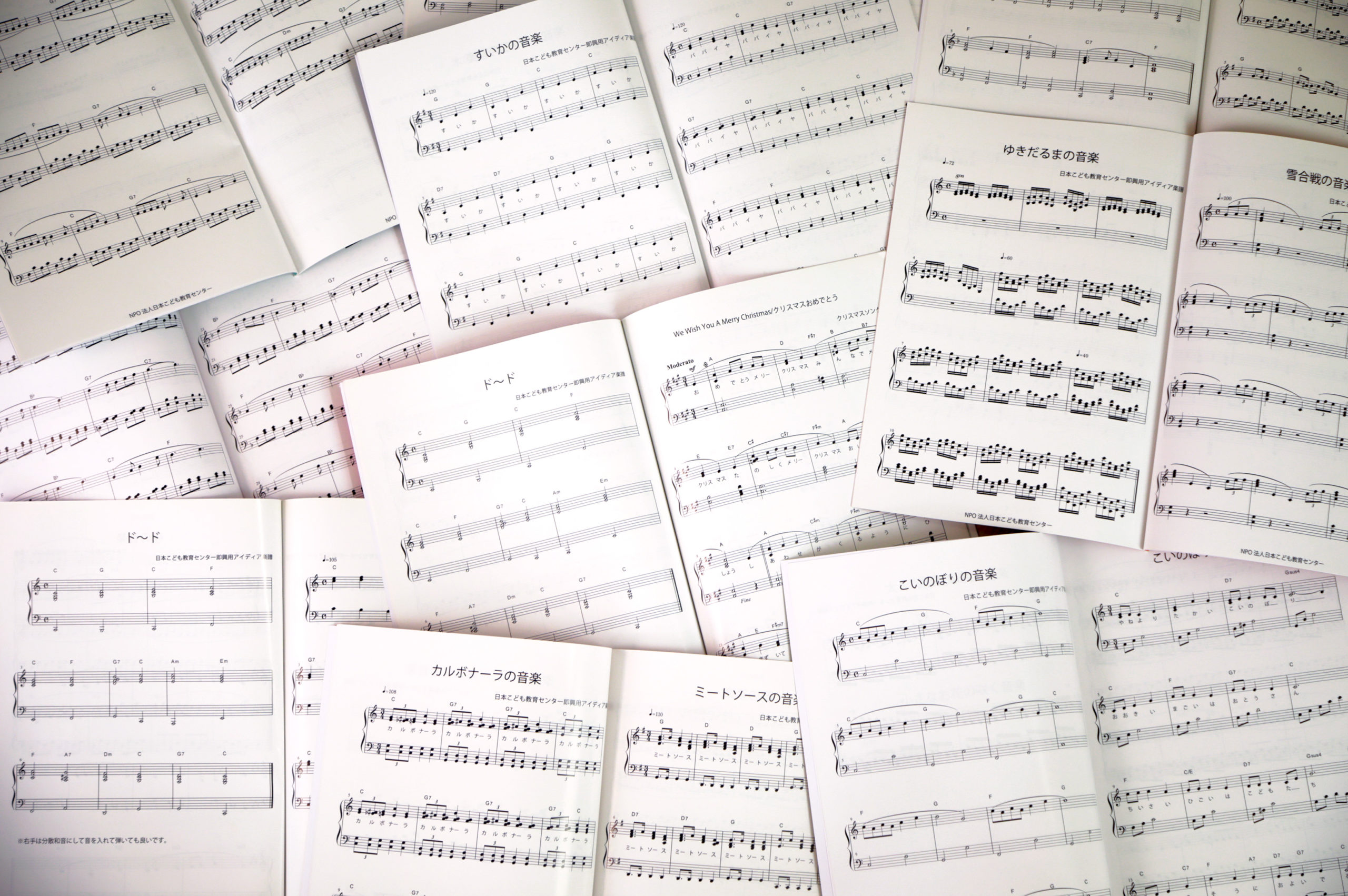

NPO法人日本こども教育センターでは、ピアノに自信がない人でも質の高いレッスンができるよう、基本レッスンプランと楽譜を用意いたしました。

まずはじめに、ステップ1で1歳児〜小学校低学年までのレッスンの全体像を把握していただきます。

ステップ2では1~3歳児までのレッスンをマスターすることを目的としています。(1歳児用のレッスンは0歳児でも楽しめます)

4~6月は春のリトミック、7~9月は夏のリトミック、10~12月は秋のリトミックなど季節を感じられるレッスンですので、保育士さんや幼稚園の先生にはとても喜ばれています。

季節の制作をして、それをそのままリトミックに使用したりと、様々なアレンジをされている先生も。

また、動物や遊園地などの絵が描かれたピクチャーカードを使って、子ども達が集中して楽しくレッスンする方法をお伝えしています。

2~3歳になることにはドレミを楽しく覚えたり、2つの音を聴き分けたりと、ぐんと成長が見られるようになります。

講師のデモレッスンのあと、受講生さんにも少しずつ実習をして頂きます。

2~3歳になるとグループで行動したり、動きもしっかりできるようになってくきます。1回1回のリトミックレッスンをしっかり目的を持って行う事で大きな、成長が見込めます。

アイディア楽譜やレッスン中の声かけの方法など、すべてマニュアル通りに実行していただくだけで、子ども達が楽しめるレッスンが再現できるようになります。

また、2~3歳の内容を、少し難しくして年少~年長さんに使用することもできます。

アレンジがきくので、幅広い年齢の指導につかうことができますよ。

ピアノに自信がなくても、講師経験がなくても、アイディア楽譜があるので、どなたでも同じようにレッスンすることができます。

ピアノが苦手な方も多くいらしていますので必要以上に不安に思うことはありません。

講座を受講したからこそ、他の先生仲間と励まし合ったり、モチベーションを維持できたりで、ピアノのレベルもあがった!という方もいらっしゃいます。

日本こども教育センターの講座は、どの講座も和気藹々、まったく堅苦しい雰囲気がないので、質問もしやすく、初心者の方でも安心していただけると思います。

無料説明会を行っておりますので、ぜひご参加ください。

日本こども教育センターのリトミック資格養成講座、無料相談会の詳細はこちらからどうぞ。

日本こども教育センターの英語リトミック資格養成講座の詳細はこちらからどうぞ。

日本こども教育センター代表理事、井上幸子のブログからも、講座について詳しく発信しています。

関連記事

-

2022.10.01

リトミック指導法・テンポ感は鍛えられる? テン...etc

-

2023.09.29

リトミック・英語リトミック講師資格講座受講後、仕事があるか不安な方

リトミック・英語リトミック講座資格講座受講後、仕事がある...etc

-

2022.03.20

リトミックの内容や流れを子どもの年齢別にご紹介 ...etc